© Christoph Josten

© Christoph JostenZuordnung | Heimisch |

Verbreitung | Mittel- und Südosteuropa |

Standort | Gute Wasser- und Nährstoffversorgung |

Lichtanspruch | Hoch |

Verwendung | Innenausbau, Musikinstrumente, Haushaltsgeräte |

Standortansprüche und besondere Merkmale

Am besten wächst der Bergahorn auf feuchten, lockeren, nährstoffreichen Böden in luftfeuchter Lage. Daher gedeiht er in Schluchtwäldern, am Fuße schattiger Hänge oder entlang von Bachläufen besonders gut. Die Baumart ist sturmfest und ein Spezialist für rutschgefährdete Sonderstandorte, wie z. B. Schutt- und Steilhänge. Seine leicht zersetzbare Streu trägt zur Bodenverbesserung bei.

wächst in der Jugend auch unter Beschattung

mit zunehmendem Alter steigender Lichtbedarf

keine stark wechselfeuchten, zeitweilig überfluteten Standorte

keine trockenen Standorte

gute gleichmäßige Wasserversorgung notwendig

sehr nährstoffreiche Böden

keine sehr sauren Böden

kühles feuchtes Klima

keine langen Trockenphasen

Bayern liegt im Bergahornoptimum

wichtige Mischbaumart im Bergmischwald

Klimaeignung für Bayern

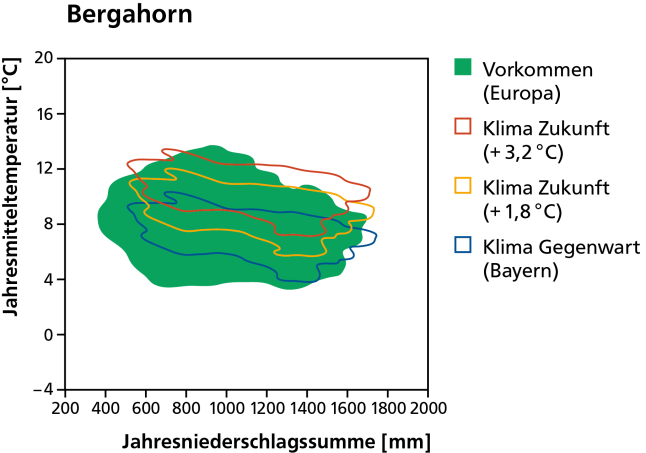

Das Klima Bayerns ist heute optimal geeignet für den Bergahorn. Bei einer weiteren Temperaturerhöhung und geringeren Niederschlägen kommt der Bergahorn in den dann wärmsten Regionen Bayerns, z. B. um Würzburg, an seine Grenzen.

© StMELF

© StMELFDie Klimahüllen zeigen immer annähernd das maximale Verbreitungsgebiet der Baumarten, welches aus einem europäischen Datensatz berechnet wurde. An den Grenzen des Bereichs sind die Baumarten sehr anfällig, deshalb sollte vom Verbreitungsrand immer Abstand gehalten werden.

Erfahren Sie, welche Baumarten sich künftig für den Anbau in Ihrer Region eignen. Dazu haben wir heimische, seltene und alternative Baumarten hinsichtlich ihres Anbaurisikos im Klimawandel eingewertet. Die Ergebnisse wurden auf Basis regionaler Einheiten, den forstlichen Wuchsbezirken in Bayern, zusammengefasst.

Regionale Anbaueignung – WuchsbezirksauswahlWaldbauliche Behandlung

In der Nähe von Altahornen findet sich häufig ein üppiger natürlicher Ahornnachwuchs, sofern nicht Verbiss durch einen stark überhöhten Wildbestand es verhindert. Anfangs recht schattentolerant, benötigt der Nachwuchs bald mindestens lichten Halbschatten, um zügig und vital aufzuwachsen. Am liebsten ist dem Bergahorn aber voller Lichtgenuss von oben. Stehen die jugendlichen Ahorne eng beieinander, sterben die unteren Äste durch seitliche Beschattung ab. Sind etwa im Alter von 15 bis 20 Jahren die Äste an den unteren 6 Metern der 50 - 100 schönsten Ahorne je Hektar (Baumabstand 10 - 15 Meter) abgestorben, sollten diese durch den beherzten Aushieb ihrer bedrängenden Nachbarn begünstigt werden. Ihnen wird so ein ungehindertes Kronenwachstum ermöglicht, damit schnell ein dicker, gut verkäuflicher sowie wertvoller Ahornstamm heranwachsen kann, bevor altersbedingt Grauverfärbung und Stammfäule das begehrte helle Holz entwerten. Sobald sich der Kronenfreiraum wieder zu schließen beginnt und das Kronenwachstum behindert wird, steht die nächste Durchforstung zugunsten der Wunschbäume an. Dies kann bereits nach 3 - 5 Jahren der Fall sein.

Mischung

Schattentolerante Baumarten wie Hainbuchen, Linden oder auch Rotbuchen können als Unterstand im Schatten unter den Ahornen lange Jahre ausharren. Dort beschatten sie deren untere Stammbereiche und unterdrücken so die Entstehung wertmindernder Wasserreiser-Ästchen. Sobald sie den wertvollen Bergahornen von unten in deren Krone wachsen, sollten auch sie konsequent entnommen werden.

Verwendungsmöglichkeiten

Das Holz des Bergahorns wird für seine Helligkeit geschätzt. Besonders hohe Preise erzielen gerade, astfreie Stämme in Furnierholzqualität mit der seltenen Riegel-Maserung. Entsprechend werden diese Hölzer vor allem als Furnier im Möbel- und Innenausbau eingesetzt.

Besondere Verwendung findet Ahornholz auch im Instrumentenbau. So werden Böden, Seitenteile, Hälse und Stege von Streichinstrumenten aus speziell ausgesuchtem Bergahornholz aus dem Gebirge gefertigt. Im Außenbereich wird das Holz selten verwendet.

Waldschutz - Gefahren für den Bergahorn

Stammpilze sind beim Bergahorn bedeutender als Fraßschäden durch Insekten. Die invasive Rußrindenkrankheit verursacht nicht nur ein Absterben befallener Bäume. Sie stellt zudem eine gesundheitliche Gefährdung des Menschen dar, wenn die massenhaft produzierten Sporen eingeatmet werden. Hier muss bei der Fällung befallener Bäume unbedingt auf geeigneten Atemschutz geachtet werden.

Artenvielfalt

Alte Bergahornstämme im Gebirge sind oft charakteristisch mit Moos bewachsen und bieten wertvolle Kleinlebensräume. Der Nektar des Bergahorns ist eine bedeutende Nahrungsquelle für zahlreiche Insekten, wie Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und Käfer. Der Alpenbock nutzt den Bergahorn neben der Buche als Brutbaum. Als Teil des naturnahen Bergwaldes spielt die Baumart eine wichtige Rolle für die gefährdeten Arten der Gebirgsregionen. Die Früchte und Keimblätter des Bergahorns sind für Pferde giftig.

Weitere Informationen

Fragen kostet nichts! Unsere Beratungsförsterinnen und -förster helfen bei Fragen zu Ihrem Wald gerne weiter. Mit unserem praktischen Försterfinder können Sie schnell Ihren zuständigen Förster oder Ihre Försterin finden.

Försterfinder