© Gregor Aas

© Gregor AasZuordnung | Selten heimisch |

Verbreitung | Mittel- und Südeuropa |

Standort | Gute Nährstoffversorgung |

Lichtanspruch | Mittel bis hoch |

Verwendung | Bauholz, Möbel, Energiesektor |

Standortansprüche und besondere Merkmale

Der Feldahorn kann mit seiner Kombination aus Herz- und Senkerwurzel schwere Tonböden zu erschließen. Im Vergleich mit Spitz- und Bergahorn hat er einen geringeren Wasserbedarf. Auch kommt er mit Wasserüberschuss besser zurecht als die beiden anderen Ahornarten.

Halbschattbaumart

Wächst langsam, braucht immer Licht um zu wachsen

Keine hohen Ansprüche an Wasserversorgung

keine stark wechselfeuchten Standorte

erträgt zeitweilig überflutete Standorte

wächst bis an Trockengrenze des Waldes

Bevorzugt sehr nährstoffreiche Böden

keine sehr sauren nährstoffarmen Böden

geeignet für steinige trockene Böden

geeignet für dichte tonige Böden

Sommerwarmes Klima

Erträgt monatelangen Trockenphasen im Sommer

frostresistent

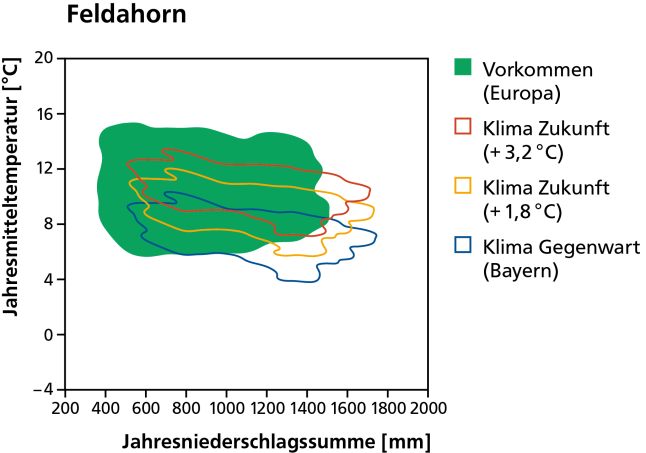

Klimaeignung für Bayern

Eine Besonderheit des Feldahorns ist, dass er hohe Sommerwärme als auch eine gewisse Winterkälte toleriert. Im Klimawandel steigt die Übereinstimmung zwischen der Klimahülle und dem künftigen Klima in Bayern. Seine Eignung wird lediglich durch seine sehr hohen Nährstoffansprüche eingeschränkt. Saure, nährstoffarme Standorte in den ostbayerischen Grenzgebirgen und im Spessart sind ungeeignet. Der Feldahorn ist eine Alternative dort, wo für Buche, Berg- und Spitzahorn sowie Traubeneiche ein höheres Anbaurisiko erwartet wird.

© StMELF

© StMELFDie Klimahüllen zeigen immer annähernd das maximale Verbreitungsgebiet der Baumarten, welches aus einem europäischen Datensatz berechnet wurde. An den Grenzen des Bereichs sind die Baumarten sehr anfällig, deshalb sollte vom Verbreitungsrand immer Abstand gehalten werden.

Erfahren Sie, welche Baumarten sich künftig für den Anbau in Ihrer Region eignen. Dazu haben wir heimische, seltene und alternative Baumarten hinsichtlich ihres Anbaurisikos im Klimawandel eingewertet. Die Ergebnisse wurden auf Basis regionaler Einheiten, den forstlichen Wuchsbezirken in Bayern, zusammengefasst.

Regionale Anbaueignung – WuchsbezirksauswahlWaldbauliche Behandlung

In der Nähe von alten Feldahornen findet sich häufig ein üppiger natürlicher Ahornnachwuchs, sofern nicht Verbiss durch einen stark überhöhten Wildbestand dies verhindert. Anfangs recht schattentolerant, benötigt der Nachwuchs bald mindestens lichten Halbschatten, um zügig und vital aufzuwachsen. Am besten ist voller Lichtgenuss von oben.

Stehen die jugendlichen Ahorne eng beieinander, sterben die unteren Äste durch seitliche Beschattung ab. Sind etwa im Alter 20 die Äste an den unteren 4 Metern der 70 - 100 schönsten Feldahorne je Hektar (Baumabstand 10 - 12 Meter) abgestorben, ist es an der Zeit, diese durch den beherzten Aushieb ihrer bedrängenden Nachbarn zu begünstigen, um ihnen ein ungehindertes Kronenwachstum zu ermöglichen. Nur so kann schnell ein dicker und gut verkäuflicher, wertvoller Ahornstamm heranwachsen. Wichtig: Im Alter können Grauverfärbung und Stammfäule das begehrte helle Holz entwerten.

Sobald sich der Kronenfreiraum wieder zu schließen beginnt und das Kronenwachstum behindert wird, steht die nächste Durchforstung zugunsten der besten 70 - 100 Wunschbäume an. Dies kann bereits nach 3 - 5 Jahren der Fall sein.

Wo der Feldahorn das Landschaftsbild eher in der Form eines attraktiven Strauches bereichern soll, sollten von Anfang an stets alle Nachbarbäume großzügig ausgehauen werden, damit er sich ungehindert entwickeln kann. Als vielerorts eher seltene Baumart hat der Feldahorn besondere Förderung verdient.

Verwendungsmöglichkeiten

Der Feldahorn wird oft für hochwertigen Möbelbau und Tischlerarbeiten verwendet. Auch Haus- und Küchengeräte, wie Schneidbretter, Nudelhölzer und Werkzeugstiele werden aus seinem Holz hergestellt.

Waldschutz - Gefahren für den Feldahorn

Gegenwärtig treten bei Feldahorn keine Schadorganismen auf, die bestandsbedrohende Schäden verursachen. Allerdings gibt es Waldschutzrisiken, die bei veränderten Klimabedingungen an Bedeutung gewinnen könnten. Dazu zählen die Verticillium-Welke und invasive Arten, wie der Asiatischen Laubholzbockkäfer, die Rußrindenkrankheit und der Ahorn-Stammkrebs. Die Anfälligkeit für Pilzerkrankungen in Relation zu den beiden anderen Ahornarten ist geringer.

Artenvielfalt

Der Feldahorn hat eine große Bedeutung für Waldränder und ist dort am häufigsten zu finden. Doch auch in lichten Hochwäldern ist er eine wichtige Nebenbaumart. Die raue Borke und totholzreiche Krone bietet wertvolle Kleinlebensräume. Sein Nektarangebot ist eine schmackhafte Nahrungsquelle für zahlreiche Insekten. Er dient der Walderhaltung an der Trockengrenze des Waldes.

Weitere Informationen

Fragen kostet nichts! Unsere Beratungsförsterinnen und -förster helfen bei Fragen zu Ihrem Wald gerne weiter. Mit unserem praktischen Försterfinder können Sie schnell Ihren zuständigen Förster oder Ihre Försterin finden.

Försterfinder