© Gregor Aas

© Gregor AasZuordnung | Alternative Baumart Kategorie 1 |

Verbreitung | Nördlicher Mittelmeerraum |

Standort | Geringe Ansprüche |

Lichtanspruch | Hoch |

Verwendung | Innenausbau, Konstruktionsholz |

Standortansprüche und besondere Merkmale

Die Standortsansprüche der Schwarzkiefer sind generell gering, variieren aber zwischen den Unterarten. Sie ist in der Lage trockene Extremstandorte wie Kippen und flachgründige Böden zu besiedeln.

Lichtbaumart

erträgt nur sehr wenig Schatten

Boden muss gut durchlüftet sein

keine besonderen Ansprüche

keine Staunässe oder hochstehendes Grundwasser

keine Überflutungsbereiche

kommt bis an die Trockengrenze des Waldes vor

nährstoffarme bis nährstoffreiche Böden

für sandige und sehr steinige Böden geeignet

für dichte tonige Böden geeignet

submediterran

erträgt Trockenheit gut

erträgt Spätfrost gut

Klimaeignung für Bayern

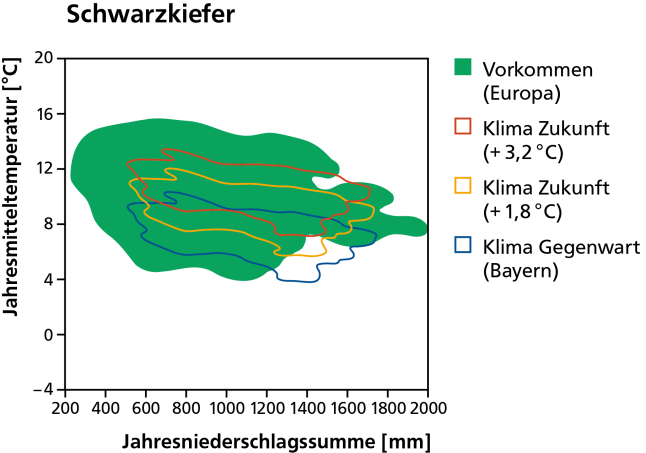

Das gegenwärtige Klima ist für die Schwarzkiefer nur in Regionen mit höheren Temperaturen geeignet. Weite Bereiche Bayerns sind noch zu kühl für die Baumart. Bei einer Temperaturerhöhung wird sie dagegen in fast allen Bereichen Bayerns zum Anbau geeignet sein. Ausschlussflächen beschränken sich dann nur noch auf wenige zu kalte Hochlagen und Standorte mit deutlichem Wasserüberschuss.

© StMELF

© StMELFDie Klimahüllen zeigen immer annähernd das maximale Verbreitungsgebiet der Baumarten, welches aus einem europäischen Datensatz berechnet wurde. An den Grenzen des Bereichs sind die Baumarten sehr anfällig, deshalb sollte vom Verbreitungsrand immer Abstand gehalten werden.

Erfahren Sie, welche Baumarten sich künftig für den Anbau in Ihrer Region eignen. Dazu haben wir heimische, seltene und alternative Baumarten hinsichtlich ihres Anbaurisikos im Klimawandel eingewertet. Die Ergebnisse wurden auf Basis regionaler Einheiten, den forstlichen Wuchsbezirken in Bayern, zusammengefasst.

Regionale Anbaueignung – WuchsbezirksauswahlWaldbauliche Behandlung

Die Schwarzkiefer ist eine sehr lichtbedürftige, aber robuste und anspruchslose Baumart. Sie sollte nur in gemischten Beständen aus mehreren Baumarten bewirtschaftet werden. Dazu werden in jedem Bestandsalter entsprechend der Mischungsziele 100 - 150 Einzelbäume (Kiefern oder Mischbaumarten) ausgesucht sowie anfangs moderat und später - etwa ab Alter 20 - deutlich beherzter von bedrängenden Nachbarbäumen befreit. So können sich die Kronen der Wunschbäume ungehindert zur Seite und nach oben hin entwickeln. Sobald sich der Kronenfreiraum wieder zu schließen beginnt und das Kronenwachstum behindert wird, steht die nächste Durchforstung zugunsten der 100 - 150 Wunschbäume an (Baumabstand etwa 8 - 10 Meter). Dies kann bereits nach 3 - 5 Jahren der Fall sein.

Die Schwarzkiefer gilt als Rohbodenkeimer. Auf dicken Humusdecken und im Grasfilz können ihre Sämlinge kaum gedeihen. Entfernt man auf Teilflächen die organische Auflage, bis der darunterliegende Mineralboden freiliegt, so kann sich von alleine Kiefernnachwuchs einstellen.

Mischung

Unter den lichten Kronen von Schwarzkiefern etablieren sich oft artenreiche Mischwälder mit Traubeneiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Elsbeere, Speierling oder Feldahorn.

Verwendungsmöglichkeiten

Verwendung findet das Holz der Schwarzkiefer im Innenausbau, für Bodenbeläge, im Schiffsbau, als Konstruktionsholz, als Sperrholz und in der Papier- und Zellstoffindustrie.

Waldschutz - Gefahren für die Schwarzkiefer

In Deutschland nimmt auf ungünstigen Standorten, nach Trockenheitsperioden und in Reinbeständen die Schadanfälligkeit der Schwarzkiefer deutlich zu. In den letzten Jahren breitet sich das Diplodia-Triebsterben (Erreger Sphaeropsis sapinea) stark aus. Der schon in Südtirol, Slowenien und im Elsass aufgetretene Kiefernprozessionsspinner mit seinen Gifthärchen hat hohes Schadpotenzial. Die Baumart ist anfällig für Schneebruch.

Artenvielfalt

Unter der Schwarzkiefer können sich Sträucher des wintergrünen Kiefernwaldes etablieren. Durch ihre lichte Krone ermöglicht sie das Entstehen eines artenreichen Mischwaldes. Verschiedene Vogelarten bedienen sich ihrer Samen als Nahrung.

Weitere Informationen

Fragen kostet nichts! Unsere Beratungsförsterinnen und -förster helfen bei Fragen zu Ihrem Wald gerne weiter. Mit unserem praktischen Försterfinder können Sie schnell Ihren zuständigen Förster oder Ihre Försterin finden.

Försterfinder